行星际日冕物质抛射(CME)传播机制、观测、建模是空间天气预报的主要挑战。行星际CME及其伴随激波在传播过程中会受到行星际磁场、太阳风高速流、日球电流片等大尺度结构的影响以及经历多个事件之间的相互作用等复杂过程,因而预测其日地传播过程会有很大的不确定性。

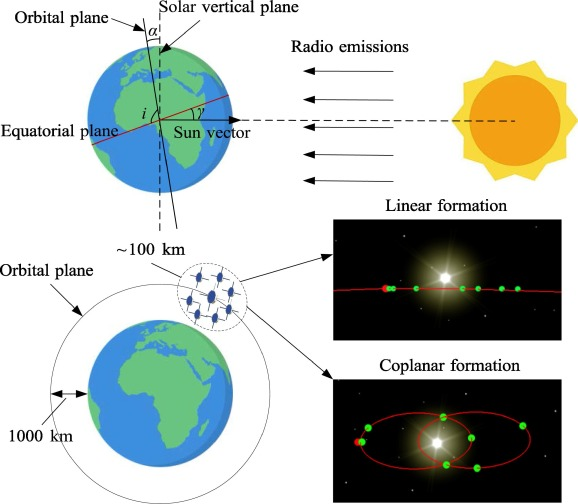

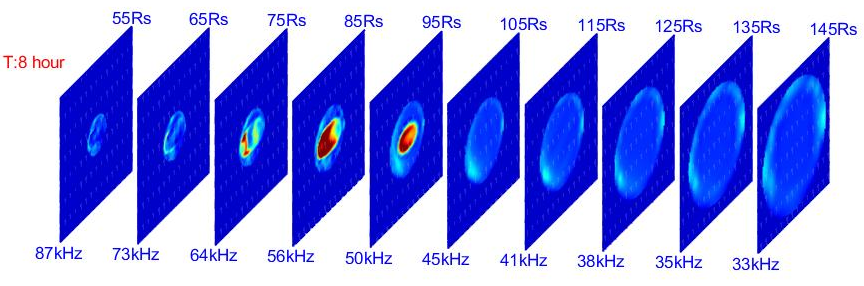

中国科学院国家空间科学中心空间天气重点实验室的邓丽(通讯作者)、阎敬业、武林、赵新华、沈芳等人,提出了行星际激波低频射电三维层析成像探测方法。采用1颗主星和8颗微卫星携带低频干涉成像谱仪,在空间形成约100km的虚拟口径,利用星间干涉成像技术,实现时间-距离-频率的三维层析成像,进行射电源的快速定位和追踪。相关成果在URSI GASS 2023会议上进行了报告。

Citation: L. Deng, J. Yan, L. Wu, X. Zhao and F. Shen, Interplanetary Shock Three-Dimensional Tomography Based on Small Satellites, 2023 XXXVth General Assembly and Scientific Symposium of the International Union of Radio Science (URSI GASS), Sapporo, Japan, 2023, pp. 1-4, doi: 10.23919/URSIGASS57860.2023.10265359.

近期,邓丽研究员(通讯作者)团队提出一种行星际激波干涉成像阵列的编队设计方法。卫星编队部署在高度1000 km的晨昏太阳同步轨道上,便于对CME进行持续观测。基于相对轨道要素进行卫星编队优化设计,提出了编队部署和编队维持策略,并对阵列性能进行了量化评估。该项研究成果发表在Advances in Space Research期刊上。

Citation: Wang, Y., Deng, L., Yan, J., Li, R., Sun, X., Dong, T., Liu, S., 2024. Formation Design for Interplanetary Shock Imaging Interferometric Array. Adv. Sp. Res. https://doi.org/10.1016/j.asr.2024.04.022.

图1. 基于卫星编队的干涉成像阵列构型

图2. 干涉成像阵列行星际激波三维层析成像结果

(供稿:天气室)